更新时间:2025-09-23

更新时间:2025-09-23 点击次数:200

点击次数:200

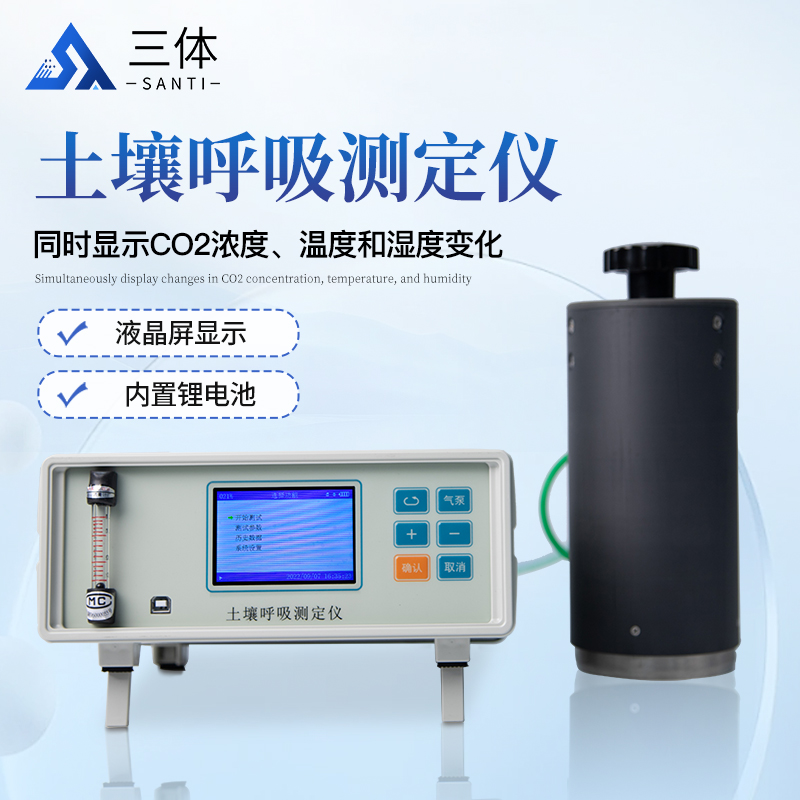

土壤呼吸作为地球生态系统“隐形呼吸"的核心环节,每年向大气排放的CO₂量远超人类化石燃料燃烧总和,深刻影响着全球碳循环与气候变化。土壤呼吸测定仪器通过多传感器联动与精密气体分析技术,将无形的“碳呼吸"转化为可量化数据,成为生态科研、农业优化与气候研究的关键工具。本文将系统解析其工作原理、技术突破、应用场景及行业挑战,为科研工作者提供技术参考。

二、核心原理与技术突破

1. 密闭气室法:动态捕捉土壤呼吸

土壤呼吸测定仪器采用密闭呼吸室覆盖土壤表面,通过微型泵控制气体循环(流量0-1.5L/min,精度±0.2%),构建独立微环境以阻隔外界干扰。呼吸室材质分为透明与非透明两种,前者适用于光合作用关联研究,后者则减少光照对微生物活性的影响。

2. 双波长红外技术:高精度CO₂检测

仪器基于CO₂分子对4.26μm红外波长的强吸收特性,发射双波长红外光(测量光+参比光),通过光强衰减值计算浓度。其技术突破包括:

抗干扰设计:内置温控模块消除环境温度波动影响,参比光实时修正粉尘、水汽干扰,确保精度±3ppm;

动态响应:1秒内完成CO₂浓度差值采集,测量范围0-5000ppm,分辨率0.1ppm,可捕捉呼吸速率瞬时变化;

多参数校正:同步监测土壤温度(德国贺利氏传感器,误差±0.2℃)、湿度(瑞士传感器,误差±1%)及光合有效辐射(PAR,400-700nm),揭示环境因子与呼吸速率的耦合规律。

3. 流量控制与压力补偿

通过玻璃转子流量计或微型电子流量计精准调节气体流速(0-1L/min),避免流速过快导致CO₂稀释或过慢引发腔体内压力失衡。动态气室与压力补偿装置进一步减小气室内外环境差异,确保数据稳定性。

三、应用场景与科研价值

1. 农业生态研究:优化耕作管理

案例:某农业大学利用土壤呼吸测定仪器对比免耕与翻耕模式下的CO₂释放速率,发现免耕可降低土壤呼吸强度15%,为农业碳减排提供依据;

价值:通过量化土壤肥力、微生物活性及生态系统健康状况,指导农民合理施肥、改善土壤结构,提升作物产量与质量。

2. 碳源碳汇研究:支撑全球气候治理

案例:林业科学研究院监测温带森林土壤呼吸季节变化,结合温湿度数据建立回归模型,精准预测森林碳释放量,评估碳汇功能;

价值:为碳交易、碳减排政策制定提供科学依据,助力应对气候变化。

3. 生态修复研究:评估修复效果

案例:环境科学研究所评估湿地修复工程对土壤呼吸的影响,监测数据显示修复后呼吸强度提升20%,验证微生物活性与碳循环功能的恢复;

价值:揭示土壤生态系统运行机制,为生态保护与资源合理利用提供数据支持。

四、行业挑战与发展方向

1. 技术瓶颈

参数监测局限性:传统设备仅能测定CO₂浓度,缺乏温湿度、PAR等关键参数同步监测能力,难以全面分析呼吸影响因素;

操作复杂性:数据需手动记录或拷贝至电脑分析,易出现遗漏或错误,影响研究效率;

环境适应性:极-端温度(-20℃至60℃)与湿度(0-100%)条件下,传感器稳定性需进一步提升。

2. 未来趋势

智能化升级:集成物联网、大数据技术,实现数据实时传输与自动分析,提升监测效率;

多功能集成:开发便携式多参数测定仪,支持1-16通道自由选择,满足多点同步监测需求;

成本优化:通过国产化替代降低设备价格,推动技术在基层科研单位的普及。

五、结语

土壤呼吸测定仪器通过红外光谱技术、多参数传感与智能算法的深度融合,将复杂的土壤呼吸过程转化为高精度、高时空分辨率的科学数据。从追踪全球碳平衡到优化农业实践,其原理设计体现了“精准测量"与“生态解析"的科技力量。未来,随着技术的持续创新,该仪器将在生态保护、气候响应与可持续发展中发挥更重要的作用。